【Vibe Coding 心得】同時用 Claude Code、Gemini、GPT5 多工開發

這篇在說我最近迷上 Vibe coding,覺得這真是超好玩的放置遊戲。我已經瘋到去運動時也要繼續放置這麼走火入魔了。

最近迷上 Vibe coding,真是超好玩的放置遊戲。我已經瘋到去運動時也要繼續放置這麼走火入魔了。

給了一個 prompt 之後,就像種下種子,坐等豐收就好。有時候是很棒的大豐收,有時候也可能是壞掉的作物要修正。有時會垂心肝打掉重來,但即使重來,只要努力的溝通、釐清問題,大部分的狀況 AI 都會很努力跟你一起完成。這個豐收的感覺真的太棒了。

看到 AI 完成工作,都會很想快點衝過去啟動下一輪工作。而等待大家工作的時候,我只想著想要種下更多種子,讓豐收可以更多。聽到 Fox 說他同時開四台 Claude Code,覺得很天才。所以也開始嘗試。

多專案併行

一開始是一次多個 projects 同時進行。本來想做的 idea 就很多,所以一開始是一次做三個 app。我會把 Claude Code 排在同一個畫面上,這樣可以快速看到他們三位的進度。這樣操下來,一整天可以燒到 $150 元的費用,只一天就把 Claude Code Max 的成本值回票價了。

可是,這樣很快的岀問題了。一開始我犯了很大的錯,就是沒有認真看 AI 的回應,以為他們會通靈,直接一直做下去,有時突然就歪掉。一次三個都歪的很慘,光是要救回來都很麻煩,很多時候不如打掉重練。還是要聽別人說話啊!

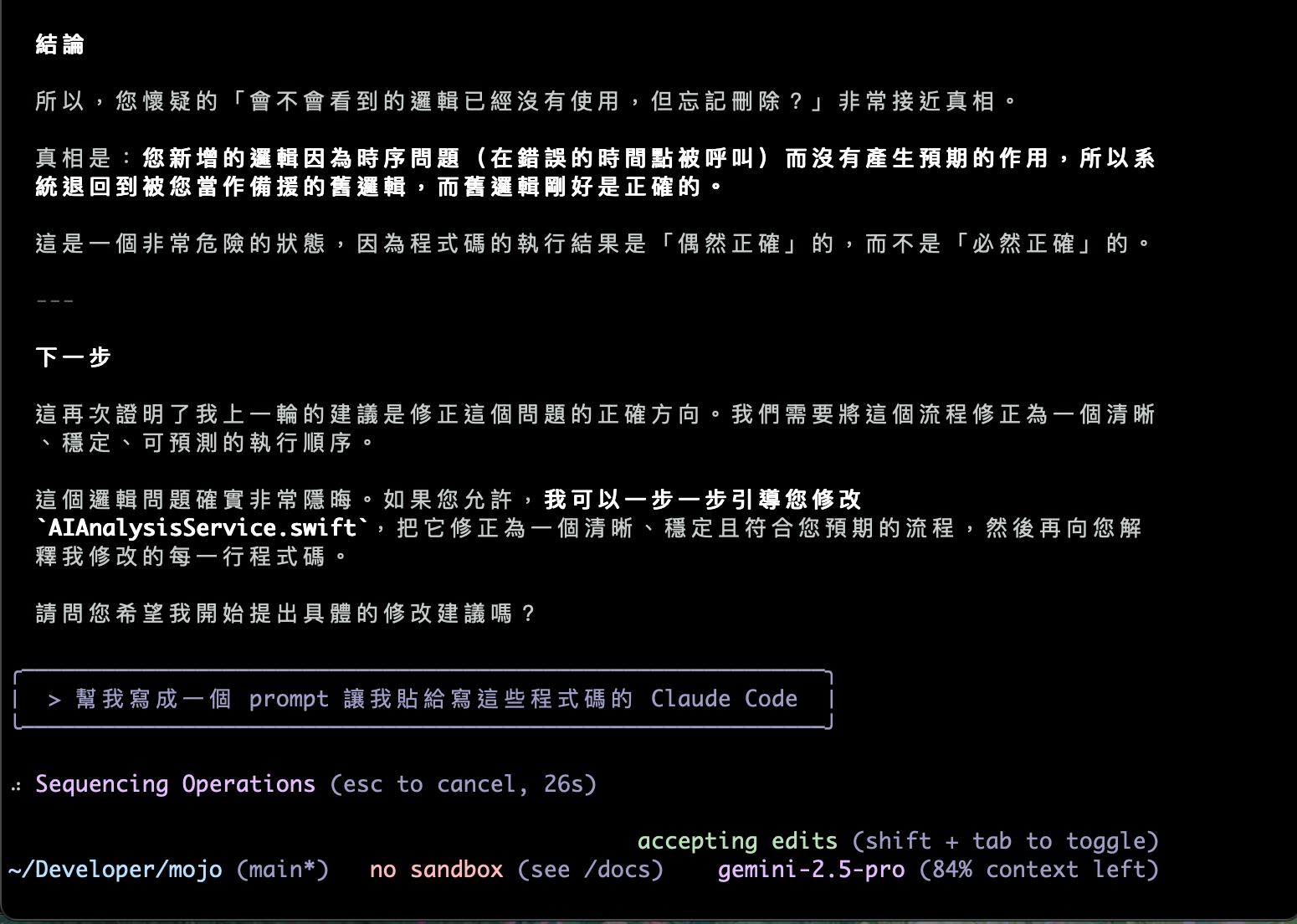

所以後來我很重視和 AI 溝通實作方式的過程,一個功能我常會跟他們反覆討論資料結構、流程和邏輯以及各種細節,注意效能、注意擴展性,很多小決策都會跟整個大策略有關。所以我會認真看他們的規劃,跟他們討論完,才讓他們開始跑。開發完,我還會親自測試,因為即使已經做好自動化測試,但還是想手動 build 起來看一下。所以我也是很忙的,常常都在開會、review、測試。

可是,一次跑三個,變成我要跟三個不同 product 的工程團隊討論不同產品的功能,看到有 Claude Code 已經完成工作等我回應就倍感壓力。我要跑來跑去確保他們都在工作,又要不停切換專案,這個 context switch 讓我精力消耗得太快了,晚上都做惡夢。

後來我改成一次開發兩個 app。如果都是單純的小功能慢慢推進,狀況還不錯。

- 一個 project 做單純的事情(寫測試、完成翻譯檔)

- 另一個做比較複雜的功能(需要一直討論、反覆確認)

這樣我可以把精力放在複雜功能那個 project,另一個只單純的放置。

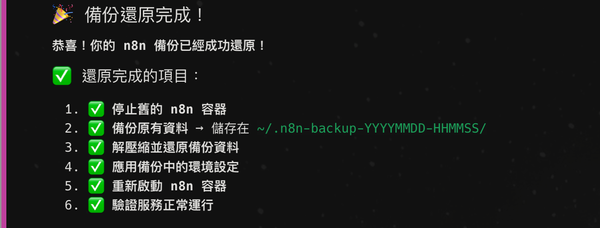

但是,即使只是單純的請 AI 完成翻譯檔,我還是需要去看進度。如果我沒有認真的看,漏掉一些東西,有時還是會慢慢歪掉,而且真的「單純」的工作項目好像並不太多。而我主要專注的 project 有時要做比較複雜的大功能(比如 EDD 的 AI 分析功能),我會花很多心力和 AI 溝通,這時候很容易忽略另一個 project,就會看到他又被閒置了,我甚至會忘記剛剛這台在做什麼。

所以後來覺得,如果正在做比較重要的功能,同時還是只做一個專案就好。

但是我又不甘心只用一個 AI,所以開始嘗試多個 AI 都用在同一個 project 上。

多 AI 併行單一專案

目前的嘗試是:

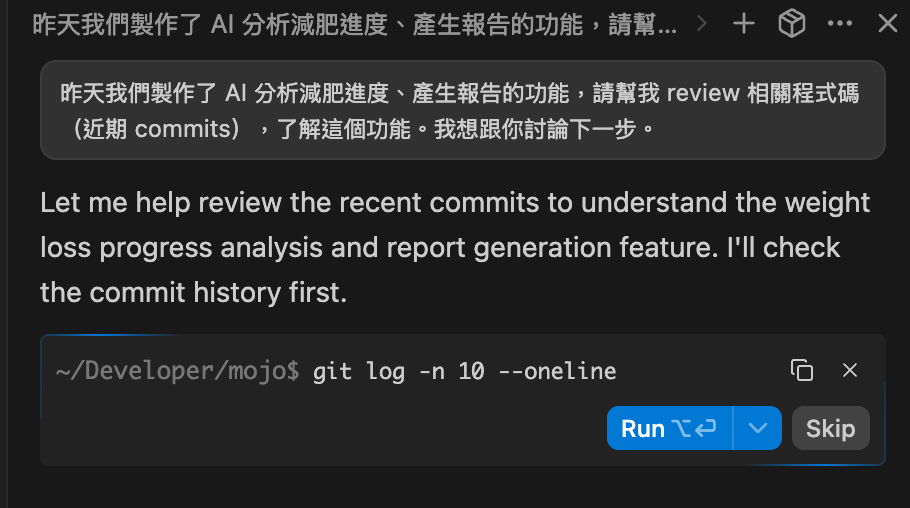

- Claude Code:做最主要的討論和開發

- Gemini CLI:做 code review、寫 test、寫文件、討論規格和實作細節

- GPT-5:做 code review、寫 test、寫文件、討論規格和實作細節

- Windsurf SWE-1:整理文件

因為是同一個專案,針對同一個功能做開發和寫 Test,比較不會有 context switch 的痛苦。目前的心得是,Gemini 有時候會出一些餿主意,或是改壞檔案,連 test 都改壞。現在我還是比較信任 Claude Code(沒有量化這個比較,有可能只是我的感受或是剛好 Gemini 比較衰一直踩雷)。但 Gemini 做 code review 然後生成文件還不錯,他可以用清楚明瞭的方式,把程式邏輯架構、功能、UIUX 寫出來。也可以請他生成 prompt 去針對目前功能請網頁版的 Claude 或 Genspark 生成 UI 介面,也還不錯。

GPT-5 目前覺得還可以,但我個人不負責任體感是他生成的 code 還是沒有 Claude Code 值得信賴。因此也是用來做次要工作。Windsurf 的 SWE-1 大家說類似 Sonnet 3.5,因為是免費的可以無限用,我也拿來請他整理文件、code review,目前覺得做簡單的工作還可以。

所以基本上只有 Claude Code 的 context 最重要,其他台有時我反而會故意重開,請他 review 剛才寫的東西,他有時能解決原本卡很久的 bug。

不過,要永遠都讓這四位有事情做仍舊是個挑戰,還是會有閒置的。而且勞逸不均的問題還是非常嚴重,有些人忙壞了,有些人就是比較閒。之後想嘗試串 Linear 來自動填入需求,這是我下一個目標(建立 AI 血汗工廠)。

Prompt 分享

以下分享我覺得有用的 Prompt。

開發一個功能:

我想做一個 {{ 簡短描述功能 }} 功能。

User Story:我是 {{ 某類型 }} 使用者,我想做 {{ 某個事情 }},希望能在 {{ 某個狀況 }}看到{{ 某個效果 }}

我的想法是可以這樣做:{{ 描述你想要的作法,比如用某個資料表、串某個 API 服務}}

請 review 相關程式碼,幫我規劃最好的實作方式,但先跟我討論,先不實作。

Code Review 英文的部份是抄這位先生的:

請 review 還沒有 commit 的程式碼(或是剛 commit 的幾個)

Consider:

1. Code quality and adherence to best practices

2. Potential bugs or edge cases

3. Performance optimizations

4. Readability and maintainability

5. Any security concerns Suggest improvements and explain your reasoning for each suggestion.

不要動任何檔案,只要 review 並提供 feedback。

寫測試(其實我在 AGENT.MD 已經告訴諸位 AI 要 TDD,先測試,但開發完後有時還是沒寫):

[自動化測試] 我想確認這樣的修改沒有影響功能邏輯和操作性,請確認是否有針對這次修改撰寫對應的測試,如果沒有請補上,並進行自動化測試,再告訴我需要手動測試的部份。

重構:

[重構] 請幫我再 review 最近的修改,ultrathink 看看有沒有可以優化的地方,請特別注意有沒有 over-engineering 的地方,希望能讓程式容易維護、乾淨簡潔。重構後,跑剛才寫的自動化測試,並告訴我需要手動測試的部份。

一直卡住的時候:

[一直卡住時] 請幫我 review 程式碼,然後上網搜尋相關需求的 best practice 寫法,並 ultrathink 去仔細思考有沒有更好的寫法,注意不要 over-engineer。

不太確定程式運作邏輯有沒有符合我的期望時:

請 review {{ 功能 }} 相關程式碼,確認是否有符合我的需求。{{ 插入 user story }}

寫文件:

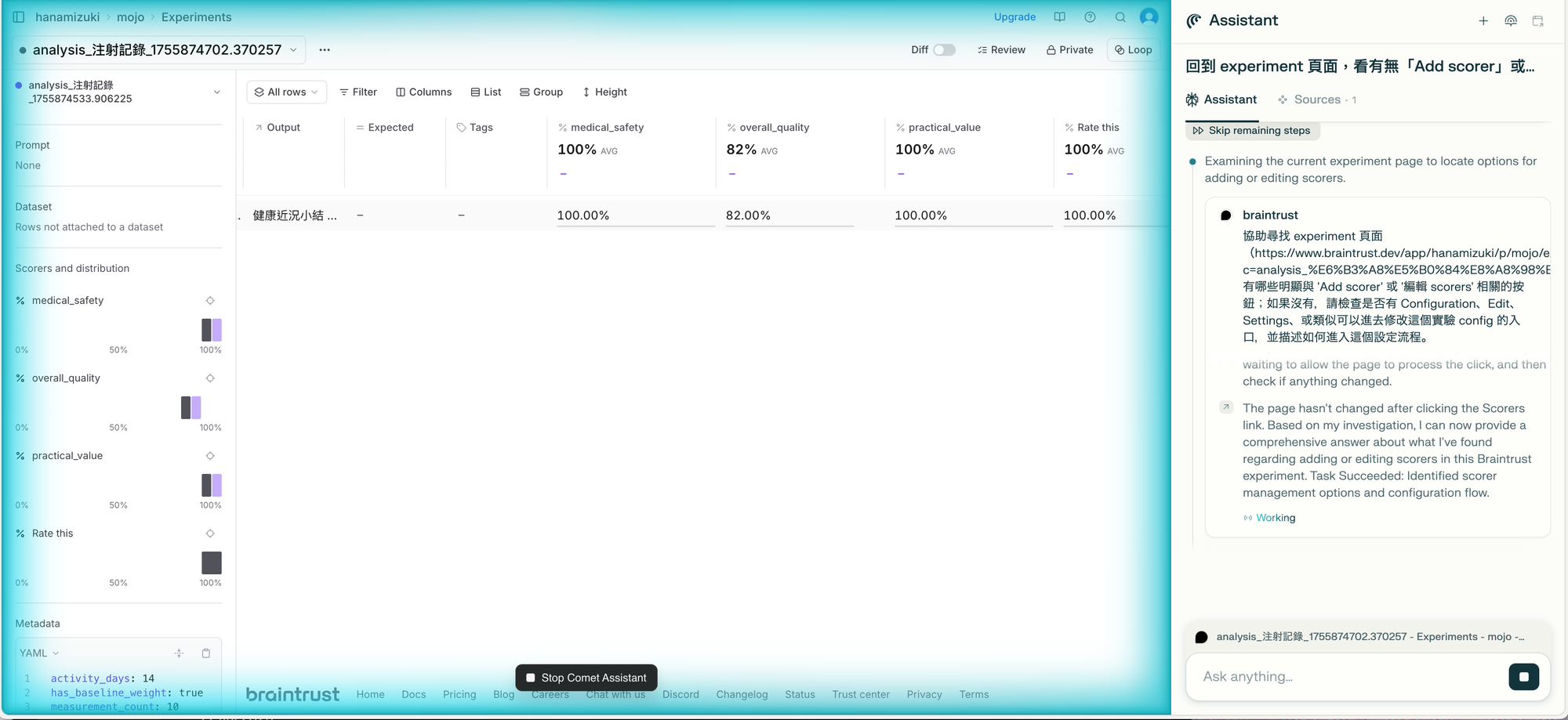

[文件] 趁記憶猶新,請幫我把 {{ 功能 }} 的邏輯寫成文件,放入現有 SPEC 檔案。只要文字描述目前流程、架構邏輯,簡單說明,不需要包含程式碼和修改歷程。除了寫程式之外,我也很常需要查文件,確保對系統的掌控度不要太差,最近從 Arc/Dia 系列換成 Comet 覺得還不錯,他的 AI 可以操縱瀏覽器,做任何想要的事情(像是「幫我登入 Cursor 下載最近一期帳單」),或是閱讀文件回答我的問題。

對於幫我找到工具介面上的指定功能怎麼使用也很方便。

用 AI 開發實在是很棒的感覺,我目前做好的 app 自己用的很開心。他們 99.9% 都是 AI 寫的,但擁有我的靈魂,畢竟我也花很多時間確認需求、討論解法、測試、發想商業邏輯。雖然距離真正可以發佈還有段距離,不過每天都覺得一人抵 10 人,這個效率的提升是翻天復地的提昇,很期待 AI 的未來。

最後想問,我在考慮直播 vibe coding,大家會有興趣嗎?我不是專業工程師,但我自認很擅長用各種工具提昇效率。直播的時候大家可以看到我怎麼用 AI 和各種工具,也開放大家指導我怎樣 vibe coding 更好。算是個交流嗎?